Le programme du prochain festival d'Angoulême (qui aura lieu du 28 au 31 janvier 2016) commence à être connu. Au-delà des expositions assez classiques (celle consacrée au grand prix de la ville d'Angoulême 2015, Katsuhiro Otomo, celle consacrée à un grand classique, Morris, dessinateur de Lucky Luke, etc.), un événement à particulièrement retenu mon attention : il s'agit de l'exposition qui sera dédiée à Jean-Christophe Menu (en passant, elle se tiendra dans l'hôtel Saint-Simon, comme celle sur Fabrice Neaud en 2010).

Jean-Christophe Menu est un personnage majeur du monde de la bande dessinée des 20 dernières années. Il a notamment la particularité rare de multiplier les rôles, à chaque fois avec énormément de brio. C'est à la fois un auteur très talentueux, un éditeur exceptionnel et un brillant théoricien.

Héritier à la fois des grands auteurs du journal de Spirou (Franquin, Morris, Tillieux en premier lieu), de Moebius et de Métal Hurlant, mais aussi des pionniers de l'autobiographie (Robert Crumb, Baudoin), il n'a cessé de leur rendre hommage dans ses œuvres, mais également dans ses écrits théoriques. Il a également édité, à l'Association notamment, certains d'entre eux (Tardi, Forest, Baudoin, etc.).

Parlons d'abord de l'auteur très talentueux. Pionnier de l'autobiographie en bande dessinée avec son Livret de Phamille, il a su mélanger ses multiples influences en un style original et aisément reconnaissable. Réfléchissant sans cesse à la meilleure adéquation de la forme et du fond, ses albums explorent constamment les possibilités de la bande dessine (jusqu'au récent Métamune Comix publié en 2014). Il a également introduit une certaine esthétique punk en bande dessinée avec Meder (ce qui fut intéressant à l'époque même si les suites ne furent pas toujours heureuses chez certains épigones).

Co-fondateur de l'Association (puis, plus récemment, fondateur de l'Apocalypse), il a réussi à en faire une des maisons d'édition les plus novatrices et les plus riches de la bande dessinée mondiale. Elle est à la pointe de l'innovation en publiant certains des auteurs contemporains les plus novateurs et les plus originaux (que ce soit les fondateurs, David B, Mattt Konture, Killofer, Trondheim, ou d'autres auteurs aux œuvres particulièrement originales comme Benoît Jacques avec L, Dominique Goblet et sa Chronographie ou Faire semblant c'est mentir, Aristophane et son Conte Démoniaque, Chris Ware, Emmanuel Guibert, Baudoin qui réserve ses albums les plus atypiques à l'Association, etc.) et a effectué en parallèle un remarquable travail de réédition d'œuvres majeures du patrimoine (Francis Masse, Jean-Claude Forest, Gébé, Baudoin encore, etc.).

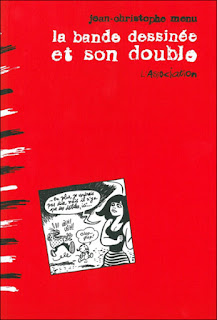

C'est enfin un théoricien exceptionnel, dont les réflexions sur la bande dessinée et ses marges sont riches, originales et éclairantes. Son œuvre théorique (Plates-bandes, La Bande Dessinée et son Double, les trois numéros de l'Éprouvette, etc.) est d'autant plus éclairante qu'elle s'enrichit d'incessants allers-retours avec son œuvre d'auteur et son métier d'éditeur.

Cette future exposition est donc très riche en potentialités multiples. Il faudra attendre janvier pour voir ce que Jean-Christophe Menu nous proposera. Ce sera sûrement riche et probablement inattendu.