Le processus d'élaboration des œuvres de Chris Ware est long et complexe, ce qui explique en partie la parcimonie avec laquelle paraissent ses chefs-d'oeuvre successifs : Jimmy Corrigan (2000), Building Stories (2012) puis maintenant Rusty Brown (paru en anglais en 2019, traduit cette année en français) ; bien sût, il publie à côté de ces "sommes" d'autres ouvrages qui peuvent être tout aussi riches, comme sa magnifique autobiographie superbement illustrée, Monograph, publiée en 2017. Mais revenons au processus d'élaboration de ses ouvrages : pour la majeure partie d'entre elles, les planches paraissent d'abord en feuilleton dans des journaux, puis sont collectées dans les livres de la série Acme Novelty Library qu'il publie depuis 1993, avant d'être enfin regroupées dans des livres comme Rusty Brown ; à chaque étape Chris Ware est suceptible de modifier, plus ou moins en profondeur, ses pages. Rusty Brown est ainsi l'agrégation de trois volumes d'Acme Novetlty Library, auxquels est ajouté un épisode complètement inédit. Les pages collectées dans Rusty Brown étaient ainsi publiées en parallèle de celles compilées dans Building Stories, dans les mêmes numéros de l'Acme Novelty Library, à partir du numéro 16 (le 14ème ayant conclu la saga de Jimmy Corrigan et le 15ème étant une compilation de saynètes en une planche ou plus courtes encore).

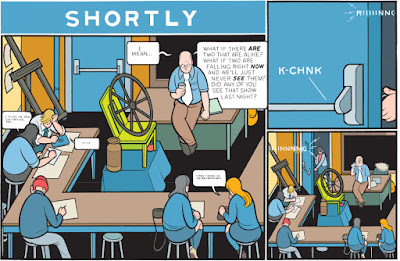

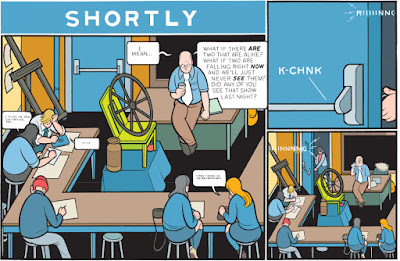

Avec le présent ouvrage, l'auteur est revenu à un format relativement classique : un long ouvrage (plus de 400 pages, souvent très denses) en format à l'italienne, comme pour Jimmy Corrigan. Nous sommes loin de l'exubérance des 14 fascicules aux formats divers contenus dans une boîte de Building stories. Cependant, il ne faut pas trop se fier à cette apparence de simplicité : Comme d'habitude avec Chris Ware, tout a été pensé et réalisé avec soin : couvertures, jaquettes, mentions légales, rien n'est laissé au hasard, le moindre centimètre carré de l'ouvrage fait partie intégrale de l'oeuvre artistique de Chris Ware. Et il suffit d'ouvrir le livre pour s'apercevoir de l'originalité de la composition : grande variété dans la taille et la disposiiton des cases, alternance de pages muettes et d'autres plutôt bavardes, densité parfois extrême de certaines planches (le nombre de cases par page pouvant atteindre la quarantaine...)...

Les familiers de l'œuvre de Chris Ware connaissaient bien Rusty Brown. Il s'agit d'un des personnages fétiches de l'auteur, avec Jimmy Corrigan, Quimby the mouse, le cowboy Big Tex, l'astronaute Rocket Sam et quelques autres. Il est apparu dans quelques saynètes des Acme Novelty Library, au moins depuis les volumes 10 et 11 (publiés en 1998) ; ces deux livres étaient essentiellement consacrés à deux épisodes de la saga de Jimmy Corrigan mais contenaient également quelques "gags" mettant en scène Rusty Brown. Dans ces pages et dans de nombreuses autres qui ont suivi, il était dépeint comme un adulte célibataire, collectionneur compulsif de comics et de figurines, partageant cette passion avec son seul ami, Chalky White. Ce dernier semblait néanmoins plus équilibré que le malheureux Rusty, et avait même réussi à fonder une famille, apparemment normalement épanouie, alors que Rusty s'enfonçait dans la déchéance.

Dans le pavé qui porte son nom, on découvre Rusty quelques années plus jeune, sous les traits d'un jeune garçon, souffre-douleur de ses camarades, passant déjà son temps à rêver de super héros, amoureux de Supergirl dont il garde précieusement une figurine, et partageant cette passion avec son copain Chalky. Le premier quart de l'ouvrage (repris des volumes 16 et 17 de l'Acme Novelty Library, publiés en 2005 et 2006) relate quelques heures de la vie de Rusty Brown, dans son collège. Autour de lui, Chris Ware dépeint plusieurs autres personnes : son père, William Brown, professeur dans le même établissement et écrivain de nouvelles de science-fiction à ses heures perdues, Chalky White et sa soeur Alison White, Jason Lint, un camarade d'Alison, voulant passer pour l'un des "cadors" du lycée, Joanne Cole, professeure noire... Parmi les personnages secondaires, on voit également apparaître un certain Mr Ware, professeur de dessin, qui a les traits de l'auteur, et qui semble aussi peu sûr de lui que celui-ci.

Après cette première partie se déroulant sur quelques heures (avec parfois deux récits en parallèle, la bande du bas de la page suivant un autre personnage que le reste de la planche), qualifiée par l'auteur d'Introduction, le récit va suivre successivement trois des personnages sur des années : C'est d'abord le père de Rusty Brown, dont on découvre une nouvelle de science-fiction, ainsi que le terreau de la vie réelle dont elle est issue (récit publié en 2008 dans Acme Novelty Library 19), puis Jordan Lint, dont est dévoilée la vie entière, depuis sa naissance en 1958 à sa mort en 2023 (récit publié en 2010 dans Acme Novelty Library 20), et enfin Joanne Cole (dans des planches inédites).

De la journée racontée au début de l'ouvrage éclosent donc des récits s'étendant sur des années, avec des personnages qui se sont croisés et dont les destins ont divergé. Cela permet d'aborder une variété de personnages et de situations. Rusty Brown est le personnage du gamin souffre-douleur auquel nous a déjà habitué Chris Ware depuis Jimmy Corrigan. Son père, William Brown, est une personne à peine moins pathétique, mais il a une profession stable, a publié des nouvelles, a eu des aventures amoureuses, s'est marié et a eu un enfant. Avec Jordan Lint, nous découvrons en quelque sorte l'envers du décor : Jordan Lint n'est pas un souffre-douleur risible, bien au contraire ; il appartient au groupe des adolescents qui martyrisent leurs camarades les plus faibles, se moquent des professeurs et fument des joints en cachette. Cela ne changera finalement que peu de chose : il connaîtra autant de tristesse et de désillusions au fil de sa vie, en partie causées par ses faiblesses et ses lâchetés dans ses relations avec ses proches. La situation est encore différente pour Joanne Cole. Professeure noire, c'est une femme forte et volontaire qui a lutté toute sa vie pour s'imposer dans un milieu passablement mysogyne et historiquement raciste.

Chris Ware manie donc le temps long, on suit la vie de Jason Lint du début à la fin, ainsi que de longues années dans l'existence de William Brown et de Joanne Cole, ainsi que le temps courts, l'instantané d'émotions fugitives, dans certains passages où le temps semble se dilater à l'infini, la chute d'un flocon de neige prenant un temps considérable. Pour jouer sur ces différentes temporalités, Chris Ware fait preuve de beaucoup d'imagination et fait appel à de nombreuses potentialité de la bande dessinée. Ainsi, dans Jason Lint, il mèle des cases de tailles très différentes, de grandes cases avec des personnages en gros plan ou au contraire des vues d'ensemble, comme des arrêts sur image, et des cases minuscules s'enchaînant très rapidement. Certains mots, certaines images très schématiques, s'intercalent entre les cases, servant de ponctuation, de rimes ou un comme moyen pour expliciter des sentiments. Chaque page représente un épisode, ou un moment, de la vie de Lint. En quelques dessins et quelques mots, Chris Ware nous dépeint les sentiments, les sensations, les désirs de Lint à l'occasion de la mort de sa mère, de son mariage, de la naissance de son fils, ou de ses derniers instants. Pour cela, il fait preuve d'une inventivité exceptionnelle et toujours renouvelée.

In fine, l'objectif est toujours le même, à la fois très simple et extrêmement ambitieux : Chris Ware cherche à rendre compte de l'accumulation de sensations fugitives, de moments souvent anodins, de sentiments diffus, qui peu à peu construisent une vie. Comment dépeindre les impressions fugaces qui poussent chaque individu à conduire sa vie comme il le fait, qui le rendront heureux ou malheureux. Comment rendre compte du temps qui passe, des moments fugitifs qui se transforment au fil des ans en souvenirs récurrents, blessures toujours ouvertes ou bien réminiscences de bonheurs disparus. S'il existe un auteur de bande desinée qui est à la recherche du temps perdu, c'est bien Chris Ware...

Tout ceci n'est pas purement abstrait, Chris Ware ne nous égare pas dans des considérations vagues sur la mémoire et le temps qui passe. La ville où se déroulent les récits est issue des souvenirs d'enfance de l'auteur, grandi à Omaha, une bourgade de province avec un fort passé ségrégationniste. Relations complexes entre adolescents, difficulté à enseigner, parcours du combattant d'une femme noire cherchant à mener une existence libre et indépendante... Les mésaventures des personnages sont fortement ancrées dans des problématiques très concrètes.

L'ouvrage s'achève sur un "intermission" laissant présager une suite à cet ouvrage déjà magistral (d'ailleurs répertorié comme Rusty Brown, part I, dans la bibliographie rédigée par Chris Ware à la fin de Monograph). Comme toujours avec Chris Ware, il va falloir nous armer de patience, mais cela envaut largement la peine...